Я впервые увидел «Waidmannsdank» на онлайн-показе весной 2021-го и сразу ощутил редкое напряжение: фильм будто исполнял реквием для европейского провинциального мифа. Режиссёр Сабине Дерфлингер переносит зрителя в предальпийский ландшафт, где густая хвоя превращается в акустическую камеру, отражающую каждый шорох шагов. Русский прокатчик дал названию прямолинейный оттенок — «Свидание со смертью», — но оригинальный немецкий заголовок отсылает к традиционному охотничьему приветствию «Waidmannsdank» («Спасибо, охотник»), задавая двусмысленный регистр: благодарность здесь звучит как приглушённый выстрел.

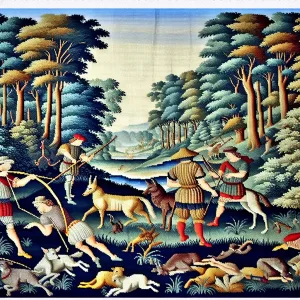

Эстетика охотничьего мифа

Внешне картина строится по лекалам криминального процедурала: в лесу найден труп, инспектор Лукас Хорват ведёт расследование. Однако с первых минут ясно интенция подменить жанр. Вместо скрупулёзного следствия — слоистый этнографический портрет деревни, где экумена (обитаемое пространство) сжимается до размеров трактира, часовни и охотничьего домика. Автор снимает длиннофокусными объективами, так что кусты слипаются в зеленый бархат и создают визуальный клаустрофобический эффект. Персонажи как будто зажаты между наложенными друг на друга планами, схожий приём Харальд Земан назвал «тропографическим сжатием», когда местность превращается в метафорическое сито.

Через реплики и детали инсценируется collision — столкновение архаики с постиндустриальной этикой. Чужак-полицейский говорит современным акцентом, местные отвечают диалектом мундарт, где ещё живы слова auslassen («заколоть») и Gamsbart («украшение из шерсти серны»). Я считываю в этих контрастах авторское предупреждение: патина фольклора не скроет звериную природу насилия.

Музыкальный нерв картины

Композитор Левенте Пап использует технику пентатонического остинато (повторяющаяся пятизвучная фигура), напоминающую о пастушьих рогах. На фоне тревожного drone-пола (растянутого звукового слоя) вспыхивают быстро затухающие клаксон-сигналы, записанные прямо в лесу. Получается акустическая палимпсестность: поверх одного тембрового уровня проступает другой, рождая эффект паранутимы (от греч. para- «рядом» и nous «рациональное»): зритель чувствует, будто звук ползёт сбоку, подтачивая привычную логики повествования. Такой саунд-дизайн превращает обычный фронтальный просмотр в кинестетическое переживание, каждый скрип коры словно цепляет зрителя за межрёберные мышцы.

Работу с тишиной считаю главной добродетелью фильма. В сцене ночной засады группа охотников прикладывает к губам пальцы — в этот момент вступает учащённое дыхание, записанное микрофоном контактного типа. Возникает «тактильный звук» (термин японского аудиохудожника Ясутоси Накано) — слушатель воспринимает вибрацию кожей, а не ушами. Пружина напряжения взводится без единой ноты традиционного саундтрека.

Социокультурная подоплёка

Сюжет основан на реальном инциденте 1995 года в Тироле: тогда исчезла молодая экологистика, выступавшая против трофейной охоты. Дерфлингер не реконструирует событие буквально, скорее, вытягивает из архива коллективного бессознательного призрак неравного конфликта. В кадре мелькают почтовые ящики с наклейкой «Kein Reklame», но на одном — дополнительная табличка «Privatjagd» («частные угодья»). Этот минимализм аксессуаров заменяет пространные диалоги о собственнике-деспоте.

Особо ценю сдержанность актрисы Урсулы Штрахл, исполнившей роль вдовы егеря. Её молчание густеет, как смола, и постепенно делается главным текстом фильма: именно она хранит знание о преступлении, но знание уходит в тело, не в речь. Такого рода телесное кодирование смыслов Роджер Айверс назвал энкопсис (греч. enkoptein — «высекать внутрь»).

После титров

Сценарий избегает финальных аккордов возмездия. В итоге зритель выходит из кинозала (или закрывает ноутбук) с неустроенным чувством — убийца обнаружен, однако успевает раствориться в тумане. Эстетическая недоговорённость работает лучше любого моралистического орациона, я мысленно сравниваю эффект с послесвечением («after-image») на сетчатке.

Подводя личный итог, выделю три опорных точки. Первая: «Waidmannsdank» предлагает редкую для телевизионного формата (фильм создан по заказу ORF) кинематографическую акустику. Вторая: картина демонстрирует, как локальный миф способен детонировать этический конфликт. Третья: режиссёр отказывается от безопасного катарсиса, освобождая у зрителя пространство для самоанализа. Поэтому «Свидание со смертью» ощущается не эпизодом криминальной франшизы, а самостоятельной кинематографической субстанцией, плотной, как смолистый воздух альпийского леса.