Фильм «Уроки выживания» вышел в широкий прокат в 2016-м и сразу выделился среди постапокалиптических лент. Я наблюдал премьеру в зале «Иллюзион», где напряжение пронизывало воздух, подобно низкому лейтмотиву в симфо-роке. Режиссёр Павел Миронов выстраивает картину вокруг концепции внутренней, а не сугубо физической борьбы, каждая сцена демонстрирует моральную геологию героя, напоминающую слоистые породы аргиллита.

Нить повествования

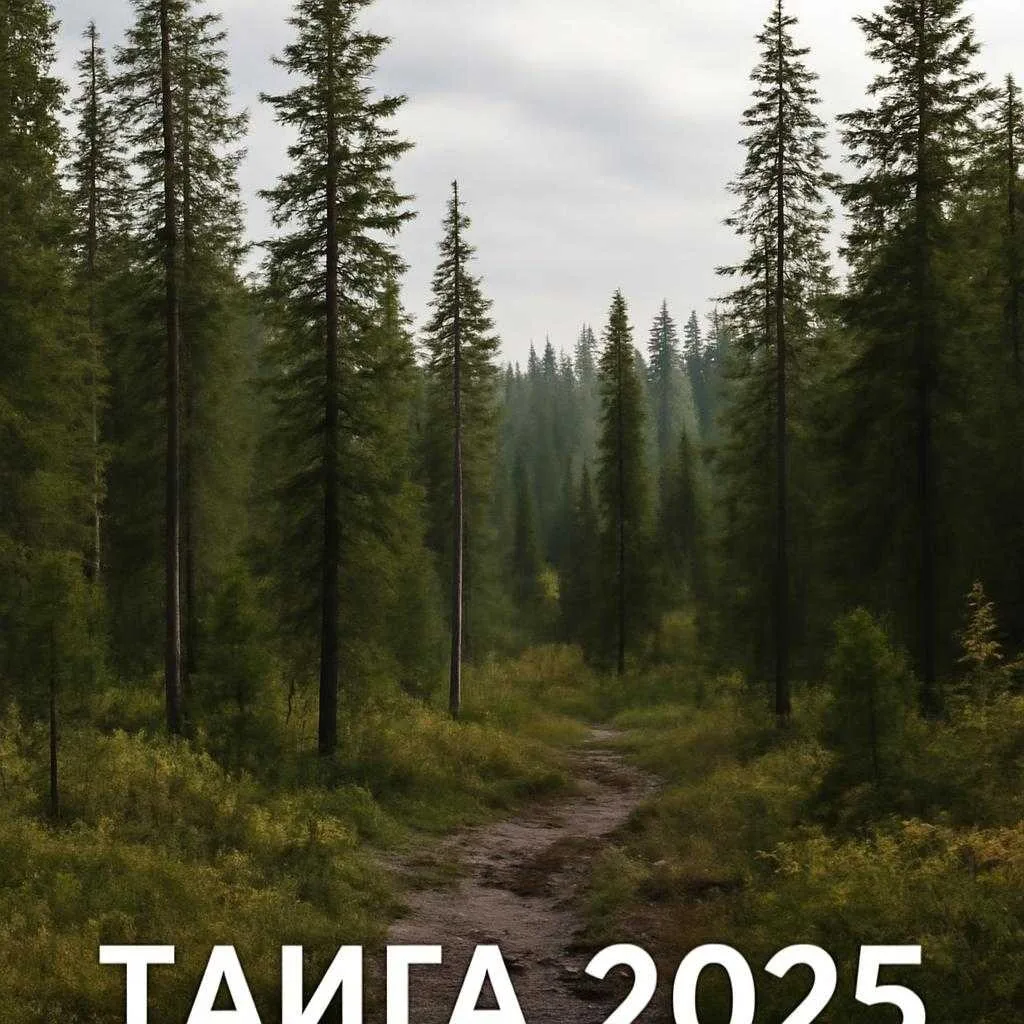

Драматургия строится вокруг подростка-краеведа Ильи, отправленного в сибирскую тайгу на учебную практику. Без привычных гаджетов персонаж сталкивается с первозданной природой и с собственными страхами, обретая навигацию по созвездию «Дельфин». Диалоги с наставником отсылают к Станиславскому: реплики будто произносятся «через себя», не для аудитории, а для внутреннего эталона правды.

Камера Игоря Белова действует как топограф: плавные трэвеллинги фиксируют маршрут, в то время как статичные планы превращают любую прогалину в сакральное пространство. Цветовая палитра держится на холодных кобальтах и обгоревших умбрах, вызывая ощущение, словно зритель проходит анаколуфу — риторический обрыв, где отсутствует привычная грамматика мира.

Музыкальный пласт

Саундтрек сочинён композитором Юрием Латышем, известным по электроакустической группе «Литораль». Автор вводит редкий инструмент — рубаб (центральноазиатская лютня), придающий кадрам сухой, гравийный тембр. В кульминации раздаётся приём «ирион» — медленный подъём тоники, окрашенный квартсекундой, что создаёт корневое напряжение без прямого нарастания динамики.

Фольклорные отзвуки соединяются с глиттеромч-обработкой, напоминая палимпсест: старый слой проявляется под цифровой рябью. Я фиксировал в блокноте, как зритель реагирует на каждый уход в тишину — зал будто синкопировал дыхание под такт экранного сердца.

Отголоски традиций

Текст фильма перекликается с дореволюционными советами по выживанию, напечатанными в «Русском охотнике» 1910-го. Авторская группа цитирует их крупными планами старых страниц, вводя визуальный коллаж, где шрифт доронинского литья контрастирует с оцифрованной картинкой. Такой приём напоминает о жанре docufiction, у которого документ и фикция живут в одной сетке координат.

В финале герой возвращается к цивилизации с парадоксом: внешне он прежний, внутри — иной топос. Картина отказывается от привычного катарсиса, предлагая вместо него тихий «мономит без апофеоза», термин антрополога Виктора Тернера, описывающий незавершённый переход. Я выхожу из зала, сохраняя внутри звук размораживающегося ручья, словно фильм продолжает течь уже в памяти.