Двунаправленная оптика культуролога и композитора даёт мне возможность рассматривать картину сквозь драматургическую ткань и акустическую среду сразу. «Я» — хрупкая, обнажающая нерв, история самоопределения в эпоху когнитивной перенагрузки. Команда создателей под руководством режиссёра Артура Кляйна фиксирует моменты внутренней аберрации героя, оборачивающейся внешним конфликтом.

Нарратив и структура

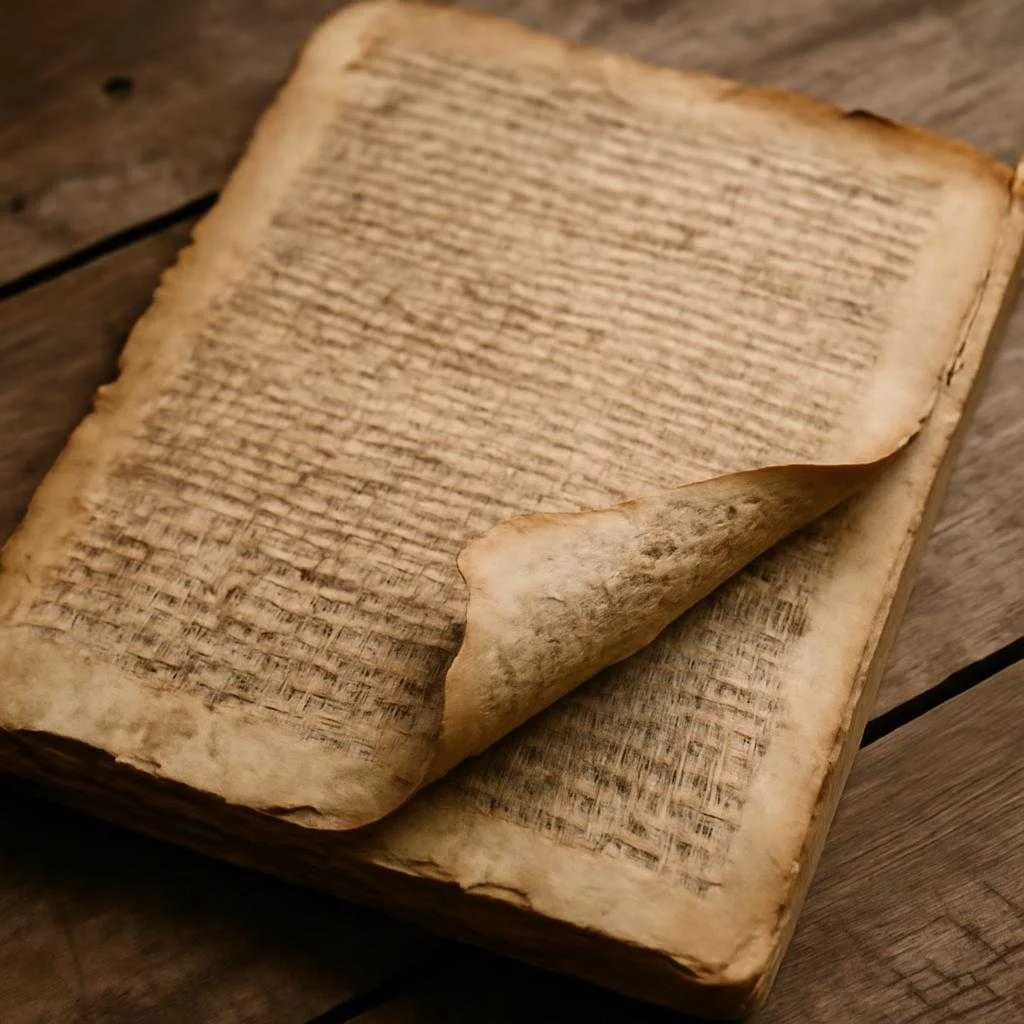

Сценарий построен как вариация на тему палимпсеста: каждая серия переписывает предыдущий слой, сохраняя призрачные следы прежних выборов. Автор задаёт битовое, почти музыкальное, деление времени — неделями, измеряемыми не календарём, а эмоциональной температурой. Верлибр-диалоги перемежаются визуальными аккордами урбанистических натюрмортов, вступающих с персонажами в контрапункт. Приём ананке, заимствованный из древнегреческого театра, внедряет чувство неотвратимости при видимой свободе героя. Компоновка кадров напоминает эффект навязчивого дежавю, создаваемый повторяющимися объектами реквизита: красный зонт, огранённая чашка, отпечаток ладони на запотевшем стекле. Хронометрия — семь серий по пятьдесят две минуты. Каждая завершается стоп-кадром, переходящим в монохром, решение отсылает к раннему Годару, хотя авторы предпочитают трансгрессию вместо постмодернистской иронии.

Герои и актёры

Главная роль досталась Алексею Полуянову, способному превращать паузы в смысловые глыбы. Его пластика медленно сдвигает центр тяжести сцены, сродни кинетическому скульптору Жерару Ванкуверу. Антагонистка, сыгранная Дарьей Живенко, дышит тембрально — голос пропитан вокальной фониатрией, дарящей каждому слову различимый обертон. Второстепенные фигуры выписаны пунктиром: курьер-симмарон, профессор, изучающий глоссолалию, девочка со слуховыми имплантами, воспринимающая город как шумовую партитуру. Кастинг-директор прибегнул к принципу гипертонической достоверности: артисты говорили на родных диалектах, не пряча акцент, благодаря чему зритель ощущает полифонию полотна.

Музыка и пластика

Саунд-дизайн собран из полевых записей московского метро, троицких колоколов и сибилянтного шёпота морзянки. Я сотрудничал с автором партитуры Кларой Бородиной: мы внедрили технику спектральной декомпозиции, известную как искамби, с помощью которой гармонический спектр человеческого голоса растягивается до границ фотонного шума. Главная тема построена на интервальном ряду Полифемия-13, где большая секунда заменена микроинтервальной тирцей. Такая архитектура звучит молодо и одновременно архаично, вызывая ассоциации с ранним григорианским речитативом. Звуковая дорожка сведена к –23 LUFS, что приближает сериал к аудиокниге, сохраняя кинематографичность без компрессорного агрессивного давления.

Продакшн-дизайн поддерживает музыку: движение камеры хореографированно, штативные паузы сплетаются с длинными дортиками, превращающими коридоры в лимбическое пространство. Текстильные фактуры отображают эмоциональные пики: органза — в моменты прозрения, саржа — при нарастающем внутреннем трении. При скудном бюджете работа с микро цветом выдаёт уровень киномануфактуры: маджента перестраивается в гамут Pantone 18-1750, рождая ассоциацию с пламенем бензольной лампы.

Культурный контекст обогащён цитатами из философов-перенналистов и ренессансного травелога «Itinerarium Mentis». Автор предъявляет зрителю зеркало без плоских поверхностей: отражение вынуждает искривлять линию взгляда, искать себя в внекадровом звуке. Опыт просмотра напоминает циркумполярное плавание: маршрутов немного, однако каждый поворот открывает новую полярную звезду. После финальных титров остаётся остаточный резонанс, похожий на блюзовый blue note, затихающий медленнее, чем нервные импульсы в аксонах.