С первого взгляда «Огонь в моей душе» будто сверкающий клинок: история выходит за рамки классического латиноамериканского романс-нуара, переплавляя мелодраму, тревел-дрому и социальный комментарий. Я рассматриваю проект как сплав тёмных баллад и огнистых кадриков, где каждая искра несёт семантический заряд.

Сюжетное горнило

В центре — танцовщица уругвайского карнавала Лусия, внезапно оказавшаяся в заснеженном Мурманске. Переезд превращается в алхимический процесс: троммель эмоций, феникс-любовь, испарение родовых травм. Каждый эпизод разворачивается как танец осьминога, посвящённый новому элементу: вода ледокола, пар старого локомотива, зола сгоревшей столицы праздника. Авторы обходят шаблон «золушки северных широт», предлагая многослойный трип. Диалоги ограничены частичным лексическим ядром, поэтому длинные паузы и крупные планы выступают речью тел. Финальная дуэль взглядов на заброшенной ледовой станции бьёт током сильнее граффити-лазера.

Кинематографическая палитра

Оператор Яэль Фонсека вводит редкий приём lunacrom — съёмка через стекла, покрытые нанопылью, что создаёт мерцание, напоминающее пламенный ордонанс старинной пиротаблицы. Камера двигается по спирали Архимеда, запечатлевая лица с нижней точки и переходу к проекции сверху, отчего персонажи словно залезают в чужие сны. Контраст с глубокими чёрными зонами усиливает ощущение нервного жара. Монтажер Вита Ностра держит ритм, прибегая к синкопированному склейному джазу, где отсутствие кадра звучит длиннее присутствия. Каждый склеенный аккорд угрожает взорвать хронометраж, хотя таймер внутри кадра прячется.

Музыкаальный нерв

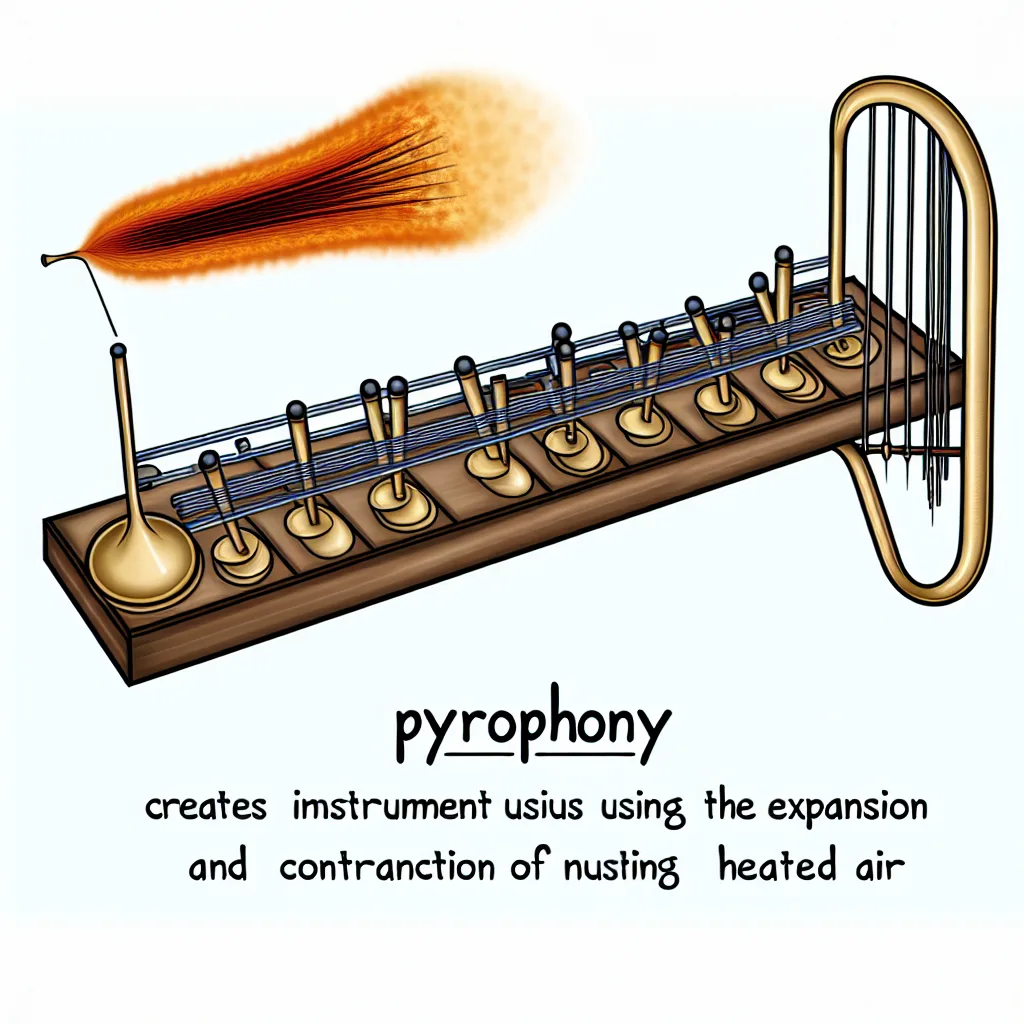

Саундпродюсер Герман «Calor» Иваска интегрирует технику пирофонии, при которой струны нагреваются до 90 °C и начинают вибрировать в микрорежиме. Получается тембральный серпантин, напоминающий инфра фоновый хор старых трубных органов. Я слышу отсылки к уругвайскому кандомбе, норвежскому дарк-амбиенту, арктическому погослоу. Музыка функционирует не как иллюстрация, а как равноправный персонаж, вступающий в полилог с кадром. Фанаты уже окрестили партитуру «кинотерм-бонгой», подчёркивая обволакивающее воздействие низких частот на сомавибрацию зрителей.

Сериал вышел в январский прокат стриминговой платформы «Полярис» и мгновенно вызвал дискуссии среди культуртрегеров. Ставка на мульти континентальность, мягкое смешение испанского и северно русского языков отражает полисемичность современной глобектики. Поговорка gaucho «El fuego no pide permiso» превращается в лейтмотив-заклинание, перенося драму частной пары на уровень холодной планетарной аллегории. Критики из журнала Cinemar обратили внимание на психогеографию маршрутов: путь героини проходит по бифуркационной диагонали Патагония — Кольский, активируя миф об отверстии между двумя пинг-люминесцентными полуночами.

Осмысляя увиденное, я замечаю феномен «огненного патоса»: визуал подчёркивает не притягательность огня, а трудную очищающую боль. Психоаналитики назвали бы приём катактико-термотерапией — художественной имитацией обжигающего переживания, призванной активировать эмпатию зрителя. Тем самым сценаристы избегают морализма, оставляя простор для личного резонанса. Каждое мгновение напоминает танец по углям: шаг — шшш, пауза — пар, взгляд — влажная искра.

«Огонь в моей душе» подтверждает силу синергии кинескопического эксперимента, карнавализованного драматизма и лабораторной музыки. У сериала медный вкус пепла и звон мембранофонов, он обжигает и остужает одновременно, словно северное зарево внутри стеклянного сердца.